Theme1 発話の非流暢性の音声学・言語学的な分析

(Ujihira, Kubozono 1994~Ujihira 2011)

健常者(非吃音者)と吃音者が語頭で作り出す繰り返し部分をもつ同一形態の非流暢性の生起環境を、分節素の音声カテゴリー単位で統計的に比較分析して、吃音者と非吃音者の発話の非流暢性の背景と要因が異なっていることを、明らかにする研究である。

その言語資料は日本語、英語、朝鮮語と中国語からなる(非流暢性とその背景の語句10000例以上)。発話の非流暢性の主な繰り返しの単位は個別言語の特徴を反映しているが、非吃音者と吃音者は個別言語に共通して、異なる背景から主な非流暢性を生じている。

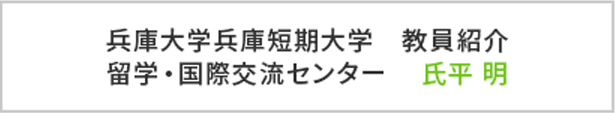

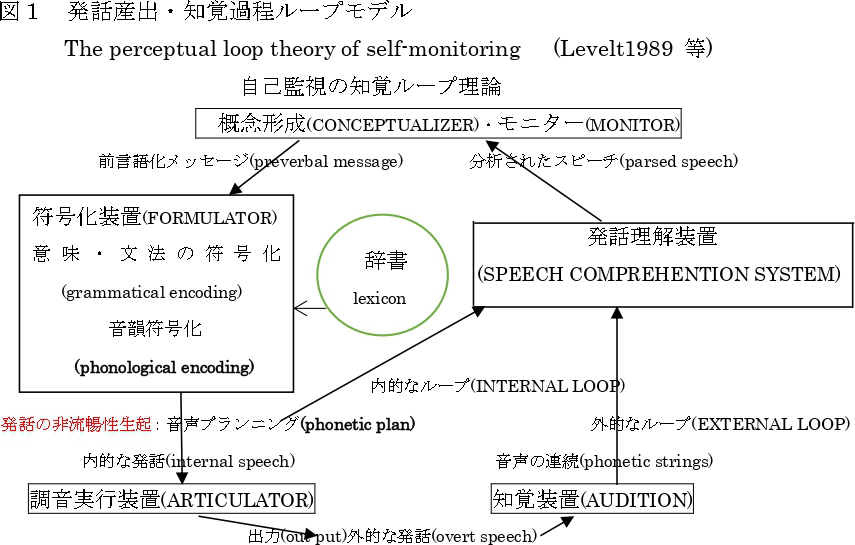

非吃音者は有標な音節構造が非流暢性を引き起こしているが、吃音者は発声の難しい音声の移行で非流暢性を発生させている。非流暢性の語頭生起は分節素の線状配置における語句単位の一括処理で語頭に情報が集積した過剰負担の結果である。

キーワード:発話の非流暢性、非流暢性の生起環境、非流暢性の形態、有標と無標、音声の移行

Theme2 発話の非流暢性に関する音響音声学的な分析

(氏平 1998, 2000, 2013)

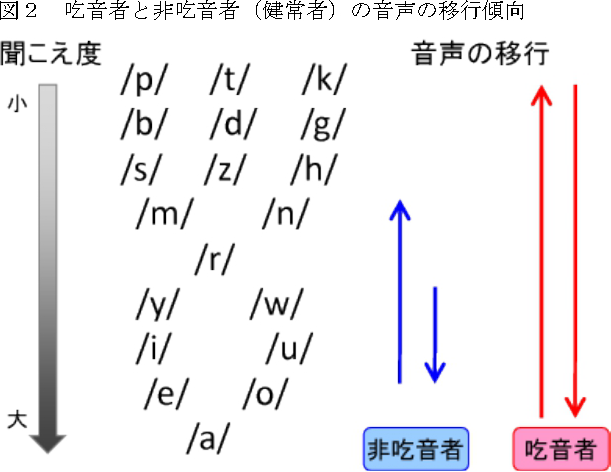

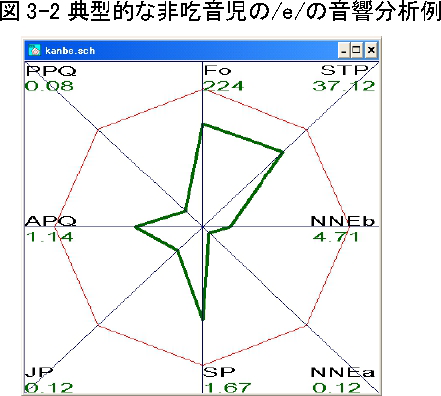

非吃音者と吃音者の発声に焦点をあてて、声帯振動と喉頭制御を主に診断的な音響分析から両者の異同を探求している。被験者は日本語母語の幼児、学童児、成人と英語母語の成人の130名である。幼児と成人の吃音者は母音の発声で非吃音者と比較すると顕著な病的音声が検出できる。この病的音声の主なものは呼気を一定の強さに保つことができないところから生じるSPとAPQで、このことは吃音者が呼気と喉頭制御のバランスがうまくとれていないことに起因していると考えられる。ところが、学童児には吃音児と健常児に有意差がない。これはこの時期に見られる吃音の自然治癒の背景の一端を示唆していると考えられる。

キーワード:声帯振動、呼気と喉頭制御のバランス、病的音声、SPとAPQ

Theme3 吃音の自然治癒の背景探究

(氏平 2006, 2013)

S2の診断的な音響分析を幼児と学童児と成人の非吃音者と吃音者に実施してその病的音声の頻度を年齢のステージで観察して、その自然治癒率が50%~90%と言われる吃音の自然治癒の背景をさぐっている。被験者は約120名である。探求のキーは学童児の時期にある。複数のスピーチセラピーの専門家が各世代間で同質同量と設定したサンプルにおいて、吃音児と健常児との有意差が学童児期になくなってしまう。声変わりや大声での発声が頻繁とする中で呼気と喉頭の制御のバランスを獲得していくので自然治癒に結び付くと考えられる。

キーワード:吃音、吃音の自然治癒、呼気と喉頭制御のバランス、幼児と学童児と成人、声変わり

Theme4 吃音と吃的非流暢性の言語症状の解明

(氏平 2000, 2015, 2016)

発話の非流暢性の引き金を発話資料の蓋然性から検索し、その症状の形態を複数の引き金の序列から分析する。これにより、発話の非流暢性の各症状の言語的な背景が見えてくる。

キーワード:発話の非流暢性の引き金[語頭、音声の移行、リズムの単位]

Theme5 吃音と機能性構音障害の記述分析のための日本語版音韻素性の開発

(氏平 2015, 2016, 2024)

キーワード:音韻素性、機能性構音障害、日本語、吃音

その他の研究

1) 第2言語習得過程に現れる非流暢性の分析(氏平2008)

英語母語話者、中国語母語話者、朝鮮語母語話者の日本語学習者の繰り返し部分をもつ非流暢性では、日本語学習の初級者、上級者とでは異なる様相(形態)を呈する。初級者では共通して音節の繰り返しが有意に多くなり、上級者では日本語音韻単位であるモーラが多くなるが、母語の主な音韻単位も一定数ある。これらは発話産出過程における音節の普遍性と中間言語における母語の転位を見ることができる。英語や中国語は母語の主な音韻単位の分節が一定数残り,これが負の転位と見ることができる。朝鮮語はモーラの分節単位が増加しており,これは正の転位とみることができる。

2) 日本語の母音連続の音韻論的分析 (太田・氏平 2014)

現代日本語に現れる語句内の母音連続はていねいな発音とぞんざいな発音で異なる形になる。それを最適性理論の制約の序列の相違でそれらの出力が導けることを明示した。そしてその序列を形態素解析用の2つのコーパスを用いて、最大エントロピー法から制約の重みから、制約の序列の妥当性を確認した。母音連続における各母音の生き残りと融合について制約の序列は以下の通りである。母音連続 V1V2について古典的最適性理論の枠組みおける制約と序列

Ⅰ.母音融合生成の制約

a. Take LAST(TL):後部母音の特性を残せ V2の素性の指定を残す。それが[-high][-low]な ら[-back]で/e/を[+back]で/o/を残す。ただ し[±round]についても後部要素を引き継ぐ。

b. Adjust HIGH(AH):*[+High], *[+low]:高さを調和させよ V1V2がともに[±high]または[±low]で同指定なら一方を出力。それ以外は[-high][-low]の母音:/e/または/o/が出力。

Ⅱ.連続母音生き残りとその阻止の制約 分節素関連

a. LINEARITY-IO(LINE): 出力は入力の先行構造を反映させなければならない。また入力も出力の構造を持っていなければならない。すなわち V1V2をそのまま保持せよ。

b. OCP: 同じ素性をもつ分節音を隣接させるな。すなわち母音連続を許さない。

Ⅲ.以上から現代日本語の母音連続が丁寧な発音で融合を阻止する場合は

(1) Take LAST・LINEARITY-IO >> Adjust HIGH・OCP、 ぞんざいな発音で融合を期待する場合は

(2) Adjust HIGH・OCP>> Take LAST・LINEARITY-IO、となる

3)日本語の動詞活用に現れる音便の音韻論的分析 (氏平 2018)

動詞活用の撥音便の背景と生成をその歴史的な経緯と最適性理論の制約の序列の推移から明らかにした。「とぶ」や「はこぶ」は鼻音を含まないのに撥音便になるのは中世以前の有声阻害音は鼻音化していて、その時期に生成された音便が,鼻音に関係する制約の序列で出力が規定されるからである。また鼻母音も中世以前では有標ではないので、中世の発音と現在の発音がその鼻母音の有標か無標かで、異なる結果となっている。